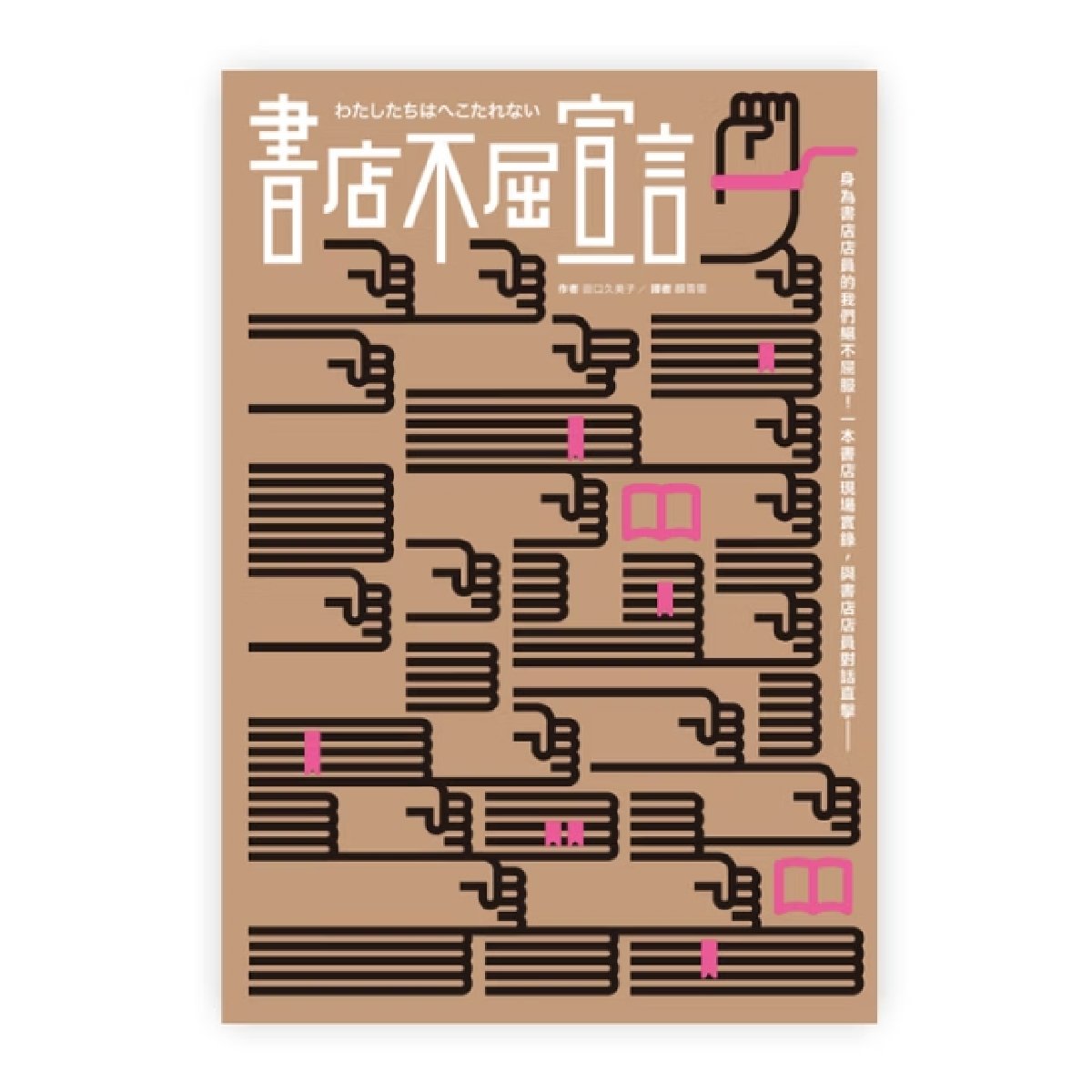

【內容介紹】

你再也看不到承載著文字重量的紙本書……

如果有一天,書店永遠消失,

田口久美子不只是樂在熱愛的書本當中,更像母親般守護著它們──谷川俊太郎

▍專文推薦----有河book店主 詹正德686

也許下個十年,將再沒有書店店員這個職位。

那些守護著書本的人們,也會消失嗎?

田口久美子於一九七三年開啟書店店員生涯,其後四十年如同一場巡禮。

她的巡禮是為了贖罪,必須將書店人生使她充滿活力的這股「熱情」,傳遞給下一個世代。

她從小型書店KIDDY LAND一路輾轉,見證了個性化書店LIBRO持續二十年引領熱潮,最後成為大型書店淳久堂池袋店副店長。

她經歷了書店欣欣向榮的時期,而後……

二○○○年,泡沫經濟來臨,亞馬遜登陸日本。

如野獸般撕扯日本書店業,翻轉書店經營的傳統模式。

同時,網路新浪潮席捲全世界,在日漸頹敗的書店文化中,紙本書已不再是讀者首選,無形的電子書儼然成為趨勢。書店正逐漸失去「販售的商品」迅速走向滅亡。

然而,身為書店店員的他們從未屈服。

書店不只是販售書籍的場所,更是將承載著文字重量的紙本書,遞至讀者手中的一種知識與精神的傳承。

他們正憑著微薄的力量持續奮鬥,對殘酷的現實吶喊出「書店不屈宣言」──

作者以自身四十年書店工作經驗,記述了日本書店產業的興衰,深究實體書店與紙本書遇到的困境,並對書市有深入的觀察。透過與第一線書店店員們對話,記錄書店現場實錄。

【作者介紹】

田口久美子,1973年於KIDDY LAND八重洲店開啟書店店員生涯。76年進入西武百貨書籍販售部門(之後的LIBRO),歷經船橋、澀谷各店,曾任池袋店店長。後為淳久堂池袋本店副店長,現雖為兼職但仍任副店長一職。著有《書店魂》(筑摩書房,台灣由序曲文化出版)、《書店繁盛記》(Poplar文庫)等。

【譯者介紹】

顏雪雪,台灣大學台灣文學研究所碩士畢業,譯有《中國邊境的戰爭真相》、《老派東京》、《金澤不思議》、《名將的戰略》等書。

【目錄】

推薦序/無人知曉的書店血汗

前言

書店人生從「雜誌」開始──雜誌賣場的今昔

我會在這個業界活下去──漫畫、輕小說的陳設

田口前輩,《女子會》賣得很好喔──人文書和「女子」書店店員

不可以把小孩當笨蛋──童書的希望

語言中有力量的排序──探索「國語.日本語學」書區

*

番外篇 對書店來說美是什麼──LIBRO池袋店的四十年

*

與池袋店的差異?──書店改組及體系

這是「理想的我」啊──諾貝爾獎和藝文書

「書」和「暢銷書」──網路書店及其他

顧客至上?

書店不屈宣言(我們不會氣餒)

後記

文庫版後記

【內容節錄】

書店人生從「雜誌」開始──雜誌賣場的今昔

我的書店人生從「雜誌」開始。也就是一九七三年,大約是四十年前的往事。走過東京車站八重洲口的圓環,在面向丸善的大街上,會看到一棟小小的建築物位於車站隔壁的隔壁,一樓就是書店KIDDY LAND八重洲店。店面約三十坪,一進門的右手邊就是櫃檯,正面是新書區,左側牆面是雜誌、實用書籍、商業書,右側靠牆書櫃則是以小說類為主,正中間的書架兩側是文庫本,以及少量的童書。這間店所販售的商品種類,就是當時商業街小規模書店的典型。如果現在有一間同樣規模、地點的書店,小說等故事類書籍大概會減少一半以上,多出來的空間會被拿來改擺雜誌吧。不,在這之前,能在這裡經營書店本身就是不可能的事情。這時候附近還有些當地的小商店,雖然屈指可數。

書店營業時間從早上10點到晚上8點,包含店長在內,員工共五到六人。三十坪的空間內有五、六位員工,還在房租那樣高的地點,再考量書店的利潤,就會知道經營不易(放到現在來看,可以跟超商做個比較,應該很容易能推敲出來)。而且同樣規模的書店附近有好幾間,超大型(就那時而言)的丸善書店就在前方一百公尺左右。閉上眼會想起從前,客人雖然陸陸續續上門,卻沒有擠滿整間店的回憶。但在我任職的三年裡,沒有接過上級指示因虧損而要調整庫存,所以應該勉強能維持營運。不過當時還是菜鳥的我只看得到眼前的事物,至於經營的事情就──

我換工作(一九七六年)至西武百貨書籍部(後來的LIBRO)後,再過幾年KIDDY LAND八重洲店就關門大吉了。不記得到底過了幾年,但應該是受一九七八年八重洲Book Center開店的影響。那時KIDDY LAND已從書店經營轉向,慢慢涉足利潤更高的「玩具」業(雖然出身是書店)。

七○年代稍微有財力的書店都目標成為連鎖店,不斷祭出展店攻勢,試圖存活下來。我待的KIDDY LAND也是乘上這股潮流,才開了這間八重洲店,七○年代到八○年代中期,能勝出的就是連鎖化經營成功的書店,特別是從八○年代開始,紀伊國屋和三省堂等大型的連鎖書店以東京為中心,在全國主要都市接連開設大型分店,這使得小書店的經營變得更加艱難,就像KIDDY LAND八重洲店被八重洲Book Center吞噬一樣。同時,全國主要幹道旁接連出現結合CD等音樂相關產品的書店,也壓縮到舊有書店的生存空間。但是,至一九九六年為止,書店業全體的業績仍是向上成長的,不同規模的書店大致穩定地擁有不同客群。二○○○年末泡沫經濟,亞馬遜這艘黑船登陸日本,書店業全體營收的滑落速度加快,且和書店規模無關。不過我不能太急著講之後發生的事情,現在先回到此時的KIDDY LAND八重洲店,在這間小小的連鎖書店中,我在小小雜誌賣場發生的故事。

我是在開店後不久就被送到這裡的「新人員工」。對於一個剛畢業仍心高氣傲,又是女性的新人,被分配到書店這種體力活,一定很快就會辭職吧,我想當時上級是這般暗自打算的,畢竟這樣的員工很難使喚。但我卻想著,都已經下海了,就要幹勁十足地做!如果我能成為書店的戰力,他們一定就會放棄,覺得算了死心吧。然而,就在花的氣力眼見就要有成效時,我迅速地離職了。

回想起來,在KIDDY LAND時期,我不只是透過雜誌學習書店的基礎架構,也在這裡認識了後來深交多年的朋友們。LIBRO曾打造出所謂的「今泉書區」,帶起八○年代的新風潮(即使到今天,仍有許多「愛書人」會懷念當時總愛往LIBRO跑的時光),成為業界話題的今泉正光,以及與作家須賀敦子晚年交情深厚的丸山猛,都是我在這裡認識的朋友。

我不會忘記,當知道我敬愛的作家須賀敦子,與友人丸山有深厚的情誼時,我那驚訝的心情。當然也不會忘記,我因為丸山的緣故而見到須賀女士的事情。那是在一九九六年十一月到十二月左右,距離《尤瑟娜的鞋子》(河出書房新社,一九九六年十月)發售後不久的事,我還得到了須賀女士的簽名。根據她的年譜顯示,須賀女士在隔年一月入院接受手術治療。當時須賀女士和我說了非常久的話,從義大利聊到她的亡夫,又聊到書的事情,以及現在的生活狀況。離別時我們明明約好還要再見面的!但一九九八年三月須賀女士就過世了。丸山似乎因為須賀女士的死而一蹶不振,有好長一段時間不和周圍的人往來,過了很多年後,我才聽到他說:「我沒想過自己是這麼脆弱的男人。」

回到雜誌話題。

從坐辦公室的行政職轉為書店的勞力活,我當時認為自己已經非常拚命工作了。但後來再回顧,我才發現那時的勞動比起之後跳槽的LIBRO雜誌區,根本就只是「悠閒的輕鬆活」。不過那時我當然不知道後來發生的事情,只是不斷地在雜誌區團團轉,被前輩說:「雜誌就是求快!要快!」店員必須在開店前的三十分鐘到一小時內,將賣場內堆積如山的箱子用刀片拆封,把補書條塞進書裡,將要退貨的書整理好,再將書上架,一邊換新書一邊確認退貨的數量,還要記得哪些雜誌好賣,最後將賣場放不下的雜誌收進倉庫。冬天會分外辛苦,因為店外也有雜誌和一些用具,週刊雜誌或商業雜誌等暢銷書會集中擺在外頭,在這間店的三年裡,每到冬天我必定感冒。

總之一定要在開店前快速擺好,書店有所謂的「5、10之日」,大牌雜誌的發售日都會集中在1號、5號、10號、20號、25號,多數在月底。到今天我都還覺得不可思議,為什麼同種類、同讀者群的雜誌發售日都是同一天呢?無論是那時尚存的《婦人俱樂部》、《主婦之友》、《主婦與生活》,或是至今都還存在的《群像》、《文學界》、《新潮》等等,應該有一些理由吧。身為上架的人,我對於要如何將雜誌擺進小小書店一隅的雜誌架上感到異常疲憊。還有是否將才發售一、兩天的雜誌從主要架上拿開?特別是到了月底,所有雜誌的發售都混在一起,使我越來越煩躁。

逐漸習慣後,我注意到雜誌銷售量在發售當日,最遲隔天就會分出勝負。這兩天賣不好的雜誌幾乎到最後也賣不出去。再怎麼人潮洶湧的書店,通常一半以上是常客,會買雜誌這種定期刊物的客人都知道發售日,或是早就從廣告得知消息。暢銷雜誌有大半會在這兩天賣完,尤其娛樂性強的雜誌特別明顯,而專業性雜誌的銷售期則較長。後來我到LIBRO再次注意到,越大的書店銷售期也越長。最重要的是,在日本什麼領域的雜誌都有出!最初我真是驚嘆連連,雖然忘了是哪本雜誌,但前幾天我讀了《書的雜誌二○一三年二月號》中《月刊下水道》、《月刊錦鯉》和《J-RESCUE》的總編座談會紀錄後,想起了以前驚訝的心情。

如今回想起來,當時我學習的只是「賣雜誌的常識」,不過透過每日工作的積累都能學到新事物,十分愉快。

即使將雜誌上架完,還有許多工作要做。站收銀時,也要記帳,確認賣出的數量、補貨、下追加訂單(但是由於銷售期短暫,也曾發生過補貨後一本都賣不出去就這樣放著的情形,學習這部分的技巧十分困難)、定期改正進貨數量(這部分也總是無法按照預期進行),還要找空檔處理退貨。負責雜誌的人得在營業時站櫃檯,這是我的堡壘,我能在這個堡壘中觀察書籍的銷售狀況。若說到當時賣得最好的作家,男性的話就是司馬遼太郎,女性則有吉佐和子,他們的書銷售量驚人,「國民作家」的封號並非言過其實。

每當回顧這個時代,我總會和年輕晚輩說:「他們賣得就和村上春樹一樣好。」但我也總是想著村上不是「國民作家」啊。要說有什麼不同的話,村上是「世界作家」(當然並不是說村上比這兩位作家還要偉大),請盡快拿到諾貝爾獎吧。

一天不知不覺間就到黃昏,雖然工作到精疲力竭,但每天真的都很快樂。雜誌是「讓我們看到各種生活必需事物的入口」,無論是社會、經濟、文學、電影、音樂等素養(素養,這個詞從什麼時候開始不再被使用了呢?),還是料理、生活風格等等,這種快樂應該是源自於將承載著當時日本模樣的「紙」,交到顧客手上。不,應該是更為單純的快樂,因為只要認真工作,業績就會提升。那個時期讓我的心境充滿喜悅。

到一九九六年為止,日本出版業不斷成長。雖然我確實是很認真工作,但無論是勤勉工作還是稍微偷懶,無論是大書店還是小書店,無論是誰無論在什麼地點,那是個業績都會成長的時代。特別是比起書籍,雜誌的成長幅度更大。那個時代和現在不同,現在無論你多拚命、精準地控管庫存,或是舉辦活動,成果仍然不太會反映在銷量上。

那時的雜誌創刊號也不斷增加,一九七○年《an.an》,七一年《non-no》,七二年《PIA》、《現代思想》,七三年《寶島》,七四年《PLAYBOY》,七五年《JJ》,七六年《POPEYE》、七七年《CROISSANT》、《MORE》、《rockin’on》等等。對我來說比較衝擊的是立花隆刊載於《文藝春秋一九七四年十一月號》的文章〈田中角榮研究〉,讓我實際感受到社會的變動。

我跳槽到LIBRO是在一九七六年,若從目錄來算雜誌發行數量的話,約有二千五百種(實際上是二千八百一十四種)。如今還有幾種雜誌呢?我詢問了負責淳久堂雜誌部門的小高,她回答我:「大概是三千種。」接著說:「最多曾經有到四千五百種。」順帶一提,到七○年代末期為止,雜誌與書籍的銷售額都是不相上下,但到了八○年代,雜誌超過了書籍,九○年代的雜誌銷售額大概是書籍的1﹒5倍,進入二○○○年後,雖然兩者同樣不斷走滑,但雜誌仍是持續領先。根據研究指出,一九八九年出版刊物的銷售量超過二兆日圓,甚至逼近二兆七千億,而景氣低迷的二○一○、一二年則是一兆七千三百九十八億日圓(與一九八五年幾乎一樣),其中雜誌就佔了九千三百八十五億日圓,書籍則是八千零一十三億日圓(出版科學研究所)。和去年亞馬遜公司的總銷售額七千三百億(其中出版物大概佔20%?)比較來看,情況真的是非常悲哀(二○一三年一兆六千八百二十三億日圓,比前年度少了3﹒3%,其中書籍佔七千八百五十一億,少2%,雜誌佔八千九百四十二億,少了4﹒4%)。

雜誌賣得好,讓它的庫存負擔比書籍輕(週刊誌的流動率是優等生),容易為書店帶來常客。雜誌每刷的冊數也比書籍多,對小書店來說能比較順利地拿到配額,所以在小型書店中,雜誌的比重越來⋯⋯

(未完待續)